菌とウイルスの違いと病原性 第三章~ウイルスの病原性~2019.11.22

前回の菌の話から、今回はウイルスの話をしたいと思います。ウイルスは菌と違って他の生物の細胞に寄生して増殖するので異なるライフサイクルがあります。また菌と同様にヒトに病原性を発現するウイルスも限られた一部のウイルスになります。

・第一章 菌とウイルスの違い

・第二章 菌の病原性

・第三章 ウイルスの病原性

標的となる細胞

ウイルスは他の生物の細胞に寄生して増殖すること(参照:第一章)を前に説明しましたが、ウイルスは種類によってそれぞれ標的となる細胞があります。そしてその細胞を持つ動物の生活環境の中でライフサイクルを送ります。例えば、新型コロナウイルスは人の肺の細胞に感染し、人の生活環境で存在し続けています。自然界では、ネコにはネココロナウイルスというものがあり、ブタにはブタコロナウイルスがいて、複数の生物にまたがることもありますが、その動物の生活環境で感染と増殖を繰り返しています。 また感染する細胞が異なる例で言えば、肝炎ウイルス(A、B、C、D、E型)は肝臓、食中毒の原因となるノロウイルスであれば小腸、おたふくかぜ(ムンプスウイルス)は唾液腺(※全身に感染することもある)と、それぞれの細胞に感染します。

細胞への感染と増殖

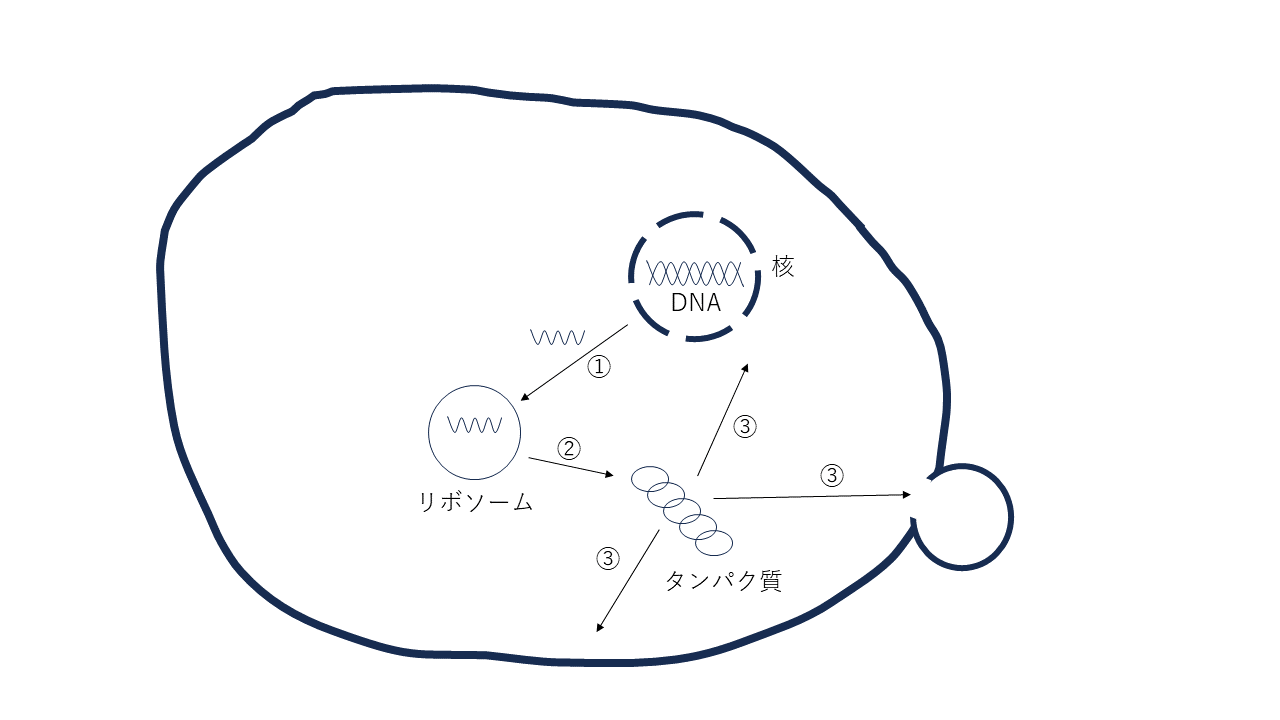

では次にウイルスが感染してから増殖するまでの過程を見ていきましょう。ここでウイルスの増殖の話に入る前に、細胞の中の構造を簡単に説明します。細胞には核と呼ばれる遺伝子を格納している器官があり、その周りには、細胞の素材となるタンパク質をつくる部分、エネルギーを作り出す部分、不要なものを排出する部分、等があります。細胞の各部分は連携しながら活動し、分裂して増殖をします。特に主要な活動として、タンパク質をつくることがありますが、その順序を説明します。

- 設計図となる遺伝子(DNA)から、情報をコピーし、核の外へ運び出す。

- 遺伝子の情報をもとに、タンパク質を合成する。

- タンパク質が細胞内の各器官又は細胞外に送り届けられる。

図1 細胞内でタンパク質をつくる様子

図1 細胞内でタンパク質をつくる様子

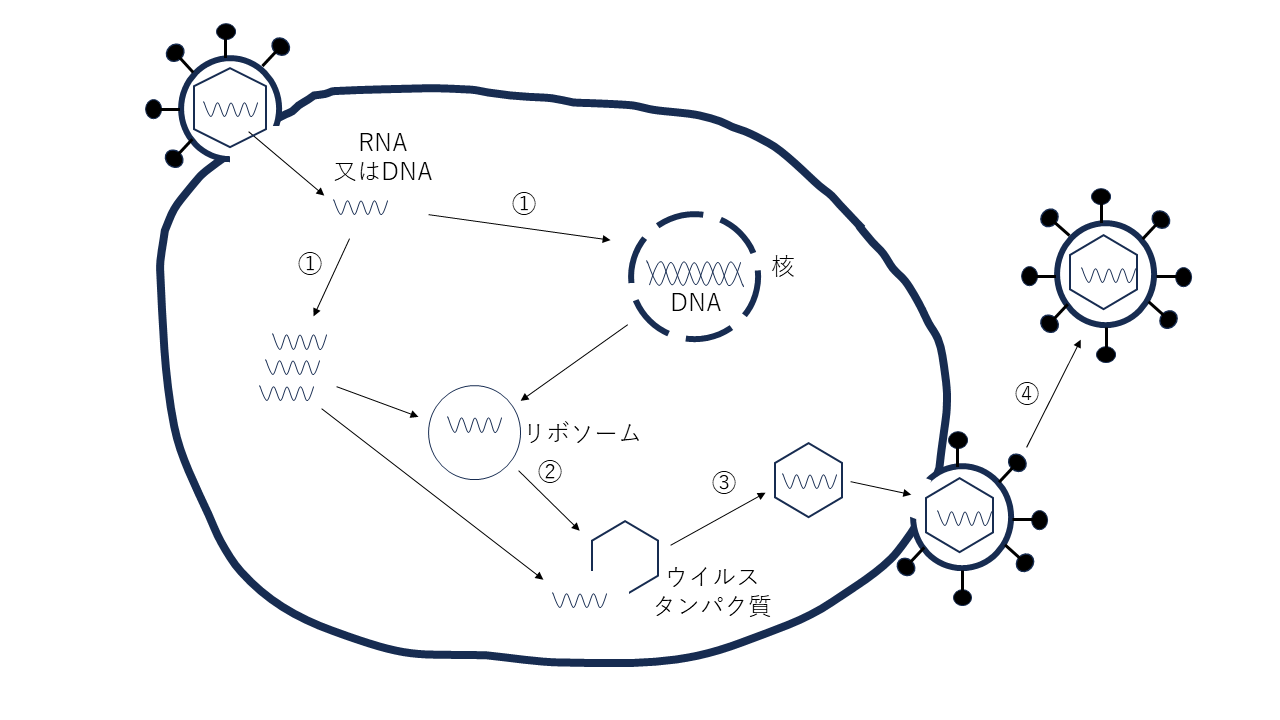

ウイルスはこの細胞の活動を利用して増殖を行います。ウイルスは標的となる細胞に取り付くと細胞内に侵入し、自らの遺伝子を細胞内に注入します。その後は、以下の順序で増殖を行います。

- 注入されたウイルスの遺伝子(DNAもしくはRNA)から、寄生した細胞の遺伝子(DNA)の書き換えが行われる。もしくはウイルスの遺伝子がそのままコピーされる。

- 書き換えられた遺伝子、もしくはウイルスの遺伝子の情報をもとにウイルスを構成するタンパク質が合成される。

- ウイルスを構成するタンパク質やコピーされたウイルスの遺伝子が組み合わせられる。

- 細胞外にウイルスが放出される。

図2 ウイルスが細胞内で増殖する様子

図2 ウイルスが細胞内で増殖する様子

ウイルスは、感染しては上記の過程を繰り返し、数を増やしていきます。その過程で一部のウイルスは細胞を破壊したり活動を失わせたり、あるいは変化させてしまうことで病気の症状が出てきます。そして感染している生物が、他の生物と接触したときに、その個体を飛び越えて感染を拡げていきます。感染の抑制のために、感染症になった人に対して人との接触をさけるように注意が促されるのはこのためです。菌の増殖のスピードが勝っている場合に、実際に症状があらわれてきます。

ウイルスは他の動物の細胞の仕組みを利用して増殖をします。その過程で一部のウイルスでは細胞が破壊されたり活動が失われたり、あるいは変化してしまうことで病気になってしまいます。また生物の生活環境の中の生物同士の接触で感染が拡がっていきます。

最後に(筆者の一言)

第3回にわたり菌とウイルスについてお話しをしましたがいかがだったでしょうか。私は菌やウイルスについて、それまでのイメージとの違いを感じて、予防に対する意識の向上や生物の進化の不思議さを感じるようになりました。本内容は専門的に学べばとても難しいものですが、概要がわかることで詳細な文献も理解できると思い作成しました。もし興味がある方は、他のサイトも併せてご確認ください。